정동 이론은 최근의 신자유주의적 자본주의의 특징인 새로운 기술과 정책에 의해 촉발되는 새로운 형태의 부정의를 다룰 수 있는 이론적 도구를 제공한다.

정동 이론의 탈식민화 작업이라는 이론적 기여를 우리가 함께 시작하여 여기에 새로운 지도를 그릴 수 있도록 새로운 영역을 만들어 가자. 우리의 대지들, 우리의 이론들, 우리의 교차들, 우리의 지도를 그려나가자.

간략한 소개

정동 연구는 빠르게 변하며 인문사회 여러 분야와 교차하고 있다. 이 책은 그 교차 지점을 한눈에 보여 주는 “지도”를 만들려는 시도다. 이 책은 정동 개념이 어떻게 정치, 주체성, 노동, 인종, 젠더, 예술 등의 문제와 연관되는지를 살펴보며, 정동 연구의 핵심 논점들에 쉽게 접근할 수 있도록 안내한다.

정동 연구는 재현, 언어, 의식적 활동의 너머/이전/외부에 존재하는 것을 탐색하려는 기획으로부터 시작되었다. 지식 생산에서의 인식론적 레짐(regime)을 탈피하기 위해 정동 연구는 의식적 행위나 담론적으로 매개된 상호작용과는 다른 방식으로 도달되는 과정에, 다시 말해, 그 너머, 아래, 위로, 혹은 그걸 관통하며 발생하는 사건들과 힘들에 의해 주체성이 생산되는 과정에 관심을 기울이고 있다. 정동 개념은 일터 내부와 외부에서 현대 노동자들의 주체성, 정체성, 그리고 친밀성을 이해함에 있어 핵심적 요소이다. 정동적 흑인성을 진지하게 받아들이는 것은 ‘정동과 인종’이라는 개념을 질문하는 것이며, 특정 인종적 생산과 그들의 고유한 역량에 집중하는 모델을 제시하는 것이다. 문학, 예술에 대한 정동 이론의 기여, 혹은 정동 이론에 대한 문학, 예술의 기여를 말하기 위해서는 재현의 문제와 그 위기를 재고하는 일이 중요하다. 퀴어 이론과 정동 이론의 마주침은 서로의 영역에서 당연시되던 전제들에 의문을 제기했고 서로를 열어 새로운 이론적인 지평으로 나아가게끔 한다. 『정동 연구 지도제작』은 정동 이론의 탈식민화 작업이라는 이론적 기여를 우리가 함께 시작하여 여기에 새로운 지도를 그릴 수 있도록 새로운 영역을 만들어 가자고 제안한다.

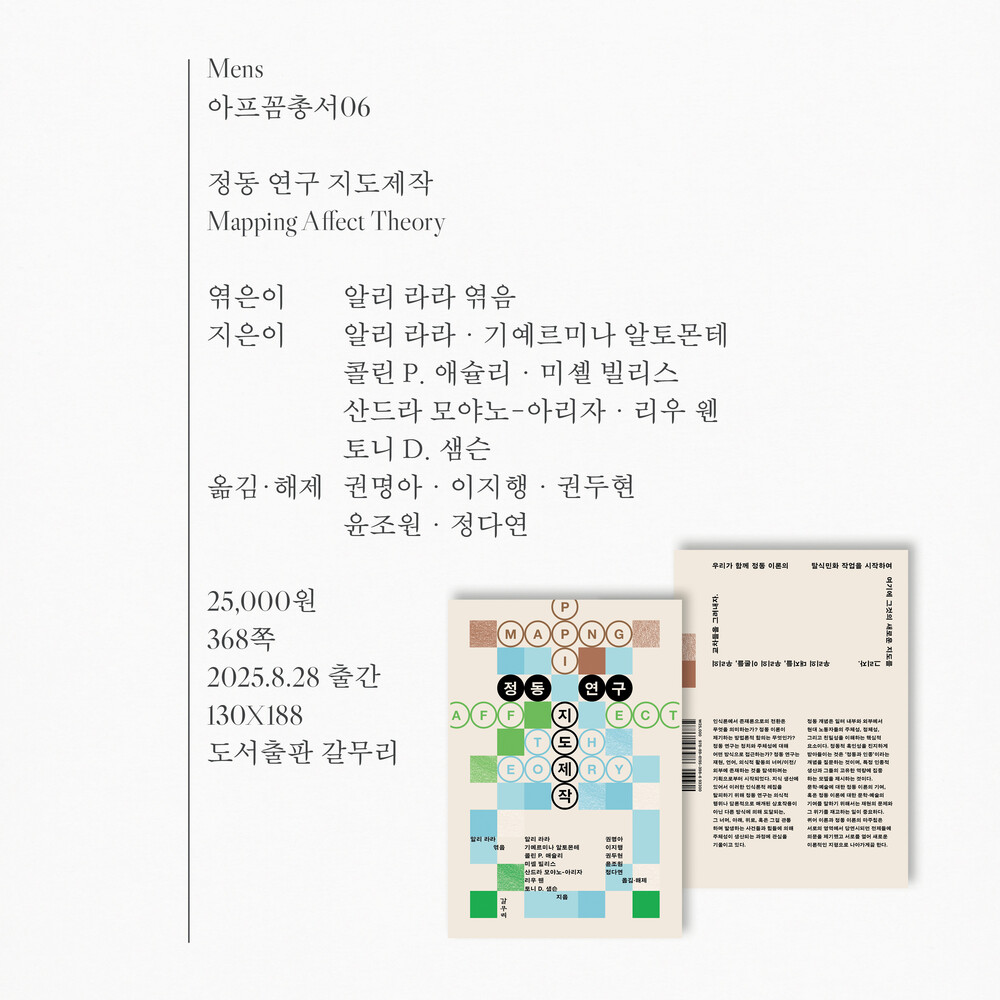

이 책은 영어와 스페인어로 동시 출간된 오픈 액세스 학술지 『아떼네아 디히딸』(Athenea Digital) 특집호를 번역한 것이다. ‘젠더․어펙트 연구회’의 옮긴이들이 각 글에 대한 상세한 해제를 작성하여 수록했다.

상세한 소개

정동이란 무엇인가 1 : 감정과 정동

정동(affect)은 흔히 감정이나 기분과 혼동되지만, 단순한 심리적 상태를 넘어서는 힘이다. 정동은 언어나 의식, 재현 이전에 작동하며, 신체와 환경이 만나는 지점에서 발생하는 미세한 강도와 역량의 움직임을 뜻한다. 정동은 개인적 경험으로 환원되지 않으며, 우리가 아직 인지하지 못한 상태에서도 몸과 사회적 관계를 형성하는 핵심적 요소로 작용한다. 정동은 “무엇을 느끼는가”보다 “무엇을 할 수 있는가”라는 질문을 전면에 제기한다.

실제로 정동 연구자들 가운데서도 ‘감정’과 ‘정동’을 엄밀히 구분하지 않는 경우가 많다. 정동 연구의 목적이 정동이라는 개념을 특권화하는 데 있는 것은 아니라고 『정동 연구 지도제작』의 역자들은 설명한다. 다만 차이를 설명하자면, 감정은 정동이 특정한 형식 속에 고착된 상태로 나타난 것이다. 여기서 “고착”은 단순한 수사가 아니라 정동의 운동 방식을 가리키는 표현이다.

정동은 신체에 달라붙어 그 신체를 일정한 방향으로 ‘정향’시키며, 그 정향성이 규범적 질서와 일치하는지의 여부에 따라 어떤 신체의 ‘몸 둘 바’가 결정된다. 사라 아메드가 『퀴어 현상학』이나 『감정의 문화정치』에서 보여주었듯, 감정과 정동은 엄밀히 분리되기보다는 서로 맞물려 작동한다. 그럼에도 굳이 구분하자면, 정동은 특정한 감정을 만들어내는 회로로서, 경계와 위계, 관계를 사유할 수 있게 하는 개념이다.

흔히 우리는 감정을 ‘주체’의 내면에 머물러 있는 것으로 상상한다. 그런데 정동은 고정된 내적 상태가 아니라, 주체와 주체, 곧 신체와 신체 ‘사이’에서 경계와 위계, 관계를 배열하는 힘이다. 그렇기에 정동은 본질적으로 정치적이며, 공간적이고 지리적인 차원을 가진다. 동시에 이러한 배열은 시간 속에서 축적·변화하기 때문에 역사적이기도 하다. 따라서 정동은 개인의 심리 상태를 넘어, 역사와 지리, 정치의 질서를 파악하기 위한 하나의 방법론이다.

정동이란 무엇인가 2 : 스피노자-들뢰즈라는 계보?

정동 개념은 스피노자의 철학에서 출발해 들뢰즈와 과타리를 거쳐 현대 정동이론가들에게 계승되었으며, 신체와 세계를 매개하는 힘으로 이해되어 왔다. 오늘날 정동 연구는 젠더, 인종, 기술, 도시, 환경 등 다양한 맥락에서 학제적으로 활용되며, 인간과 비인간, 개인과 집단을 잇는 관계망을 새롭게 분석하는 도구로 자리 잡고 있다.

그런데 보통 정동 이론의 계보를 묻는 질문에는 이미 하나의 전제가 담겨 있다. 흔히 정동 개념은 스피노자를 ‘원류’로 삼고, 그 철학적 계보가 들뢰즈에게로 이어진다고 여겨진다. 실제로 스피노자는 정동을 ‘신체가 다른 신체와 만날 때 변화하는 역량’으로 정의했고, 들뢰즈는 이를 현대 철학 속에서 재구성했다.

그러나 오늘날 정동 이론이 중요한 이유는 단순히 스피노자나 들뢰즈의 사상을 반복하기 때문이 아니다. 정동은 젠더와 인종을 비롯한 소수자 정치의 맥락에서, 정치적이고 실천적인 필요에 의해 다시 호출되었다. 근대 사회에서 ‘인간’이라는 개념은 지나치게 보편적인 존재로 상정되었지만, 실제로는 여성, 퀴어, 흑인, 유색인종, 장애인, 빈곤층 등 이른바 ‘몫 없는 자들’을 배제하는 방식으로 작동해 왔다. 이 과정에서 정동, 곧 신체의 역량을 둘러싼 논의가 오히려 배제의 정치적 근거가 되었음을 드러내는 것이 정동 연구의 중요한 전환점이다.

따라서 정동 이론을 스피노자를 단일한 ‘기원’으로 삼는 수목적(樹木的) 구조를 가진 어떤 것으로 파악하기보다는, 정동이라는 힘 자체가 그러하듯 다양한 소수자 정치의 맥락 속에서 다층적으로 호출되고 변형되어 왔음을 이해하는 것이 더 중요하다고 이 책은 말한다. 이처럼 정동 이론은 단일한 철학적 전통을 계승하는 데 그치지 않고, 소수자의 삶과 투쟁을 새롭게 사유하고, 이를 위한 학문과 실천의 영역을 갱신하도록 요청하는 방법론으로 발전해 왔다.

남태령 대첩과 정동

정동 연구는 학계뿐만 아니라 사회운동과 밀접하게 연결되어 발전해 왔다. 페미니즘, 퀴어 운동, 장애인 운동, 인종차별 반대 운동 등 다양한 소수자 정치의 장에서 정동 연구는 억압의 구조를 드러내고 저항의 감각을 설명하는 도구로 활용되었다. 특히 촛불 집회, 페미니즘 시위, ‘흑인의 생명도 소중하다’와 연대하는 움직임에서 정동은 집단적 에너지가 어떻게 사회적 변화를 촉발하는지를 보여주는 핵심 개념으로 자리매김했다.

정동은 개인의 감정이 아니라, 사람들이 함께 있는 자리에서 오가는 분위기·기류·몸의 반응 속에서 탄생한다. 말보다 먼저 몸이 움찔하고, 시선이 모이고, 숨이 고르며, 서로를 의식하게 만드는 현장의 공기다. 정동 연구는 바로 이 보이지 않는 흐름을 누가 함께 움직이고 멈추는지, 즉 정치적 행동의 조건을 어떻게 만들어내는지 묻는다.

2024년 남태령 투쟁은 그 연결고리를 분명히 보여준다. ‘곧 진압이 시작될지 모른다’는 SNS에 뜬 짧은 글과 영상이 불안과 긴박함을 공유하게 했고, 사람들은 구호나 조직의 지시 없이 먼저 몸을 움직였다. 도착한 이들은 곧바로 돌봄과 안전의 장치를 만들었다. 택시기사는 자발적 셔틀이 되었고, 화장실에는 생리대·핫팩이 놓였고, 오픈채팅으로 필요한 물품이 모여 현장에 배분됐다. 유튜브 라이브 방송 스트리밍과 실시간 위치 공유, 배달 앱을 통한 음식과 난방버스 지원까지 온라인과 오프라인이 한덩어리처럼 작동했다. 응원봉을 든 여성들이 도착하자 농민들을 향할 뻔했던 경찰의 강경 진압 분위기가 주춤해졌다는 체감은 안도와 보호의 분위기를 키웠고, 그 공기가 더 많은 참여를 불러냈다.

이렇게 보면 정동은 정치의 ‘부산물’이 아니라 정치가 생겨나는 방식이다. 온라인에서 퍼진 감정의 신호가 사람들의 현존(남태령에 나가겠다는 결정)을 낳고, 현장에서의 작은 실천(태워주기, 나눠주기, 이야기 들어주기)이 관계와 신뢰를 쌓는다. 그 누적이 곧 장소의 힘이 되고, 발언대의 이야기와 중계 화면을 통해 다시 공적 주목을 만들며, 제도 바깥에서도 상황을 바꾸는 압력으로 작용한다. 정동 → 결집 → 돌봄 → 가시화의 연쇄가 정치적 실천의 메커니즘이라는 점이 남태령에서는 뚜렷했다.

정동은 또 누가 정치의 주체로 보이는가를 넓힌다. 응원봉 아래 모인 ‘우리’ 속에서 중국계 이주민 2세, 성소수자, 지방대 학생, 여성 농민, 휠체어 이용자 등 서로 다른 삶의 자리가 얼굴을 얻었다. 이들은 익명성의 안전지대를 떠나 몸으로 말하기를 선택했고, 그 발화는 현장의 공기를 바꾸었다(두려움을 안도로, 분노를 다정함으로). 정동 연구는 이런 새로운 주체성의 출현을 포착함으로써, 대의제에 갇힌 정치의 범위를 넘어 관계 맺기와 돌봄, 즉각적 협업을 정치의 핵심으로 다시 배치한다.

마지막으로, 이런 실천이 ‘일회적’이라는 의심에 정동 연구는 다른 답을 건넨다. 그날의 공기와 몸의 기억, 채팅방과 중계의 기록, 동선과 물품 배치의 노하우는 그 다음의 장면을 가능하게 하는 기억-인프라로 남는다. 정동은 길게 이어진 조직이 아닐 수 있지만, 다시 호출 가능한 감각과 기술로 축적되어 재등장한다. 그래서 정동 연구는 “무엇을 주장했는가”만이 아니라, “어떻게 함께 움직이게 되었나”를 설명하며, 정치의 지평을 사람들의 감응·돌봄·협업이 만들어내는 생활의 기술로까지 확장해 보여준다.

정동 연구와 감정 연구, 군중심리학, 정신분석학

정동 연구와 감정 연구, 군중심리학, 정신분석학의 관계는 무엇일까? 이 책에 따르면 정동 연구는 기존의 학문적 전통과 단절하기보다는, 그것들과 긴밀히 맞물리면서도 새로운 관점을 제시하는 접근이다.

감정 연구는 주로 감정을 개인의 심리적 상태나 언어적으로 표현 가능한 경험으로 다룬다. 그러나 정동 연구는 감정을 그저 주체 내부의 반응으로 한정하지 않고, 그 뒤에 작동하는 역사적·지리적 맥락과 권력적 배열을 추적한다. 다시 말해 감정이 이미 형성된 ‘효과’라면, 정동은 그러한 효과를 가능케 한 배치의 힘과 과정에 주목한다.

군중심리학은 흔히 집단을 비합리적이고 충동적인 존재로 설명해 왔다. 반면 정동 연구는 군중을 단순히 “이성의 결핍”으로 환원하지 않는다. 대신 정보와 이미지, 신체적 반응이 집단 내부에서 어떻게 순환하고 증폭되는지, 즉 정동이 생산되고 유통되는 과정 자체를 탐구한다. 이로써 군중의 행동을 이해하는 새로운 차원을 열어준다.

정신분석학은 개인의 내면, 특히 무의식과 욕망의 구조에 집중해 왔다. 정동 연구는 이러한 개인적 차원을 부정하지 않으면서도, 그것을 사회적·정치적 지평 위에서 다시 사유한다. 즉, 개인의 내적 갈등이나 트라우마를 사회적 환경, 역사적 맥락, 신체 간의 관계 속에서 새롭게 읽어내고자 시도하는 것이다.

이처럼 정동 연구는 기존 학문들과 ‘차이’를 통해 독창성을 드러내기보다는, 그들과의 ‘관계’ 속에서 새로운 분석의 지평을 연다. 감정 연구, 군중심리학, 정신분석학이 놓치기 쉬운 지점, 즉 감정의 역사성과 지리성, 군중의 정동적 매개 과정, 개인과 사회의 상호 얽힘을 가시화하는 것이다. 이런 점에서 정동 연구는 다른 접근들과 경쟁하기보다, 그 틈새를 메우고 확장하는 방법론으로 자리매김한다.

정동 연구와 페미니즘, 장애학, 퀴어 이론

사라 아메드에 따르면 정동은 사회적으로 유통되는 느낌들이 어떻게 특정 신체들에 달라붙는지를 살피는 데 유효하다. 예를 들어, 차별이나 증오의 대상이 정동의 순환과 달라붙음을 통해서 생산된다는 것이다. 이를 통해 특정 신체는 정동하거나 정동될 수 있는 역량을 다른 신체들과 비교하여 다르게 부여받는다. 그러므로 정동은 어떤 신체들이 이 사회에서 불공평하게 배치되는지를 비판적으로 바라보는 데 유용하다고 할 수 있다.

정동 이론과 페미니즘, 장애학, 퀴어 이론의 만남은 여러 시너지 반응을 일으켰고 앞으로도 일으킬 것이다. 그중 하나를 소개하자면, 정동 이론을 통해 우리는 페미니스트나 퀴어에게 높은 확률로 달라붙어 있던 부정적인 느낌을 새로이 사유할 수 있게 되었다. 우울해하고 분노하는 여자들의 이야기 혹은 수치와 깊은 연관을 맺고 유통된 게이/퀴어 서사 등은, 이들이 부정적인 느낌을 “극복”해야 한다는 당위의 서사로 나아갔다. 극단적으로 말하자면 그들은 자신을 갉아먹는 이 우울과 수치를 극복하고 소수자로서 행복해지고 성공해야 한다는 것이다. 정동 이론은 이러한 방향성이 내포하고 있는 정치적인 문제점을 드러내고, 이 부정적인 느낌들을 단순히 극복해야 하는 대상이 아니라 여성이나 퀴어를 구성하는 요소로 적극적으로 인식하게 했다. 즉, 이 부정적 느낌 자체가 지니는 역동성과 생산성을 보고자 하는 것이다. 우울하고 분노하는 여자들이 페미니즘 운동의 역동성을 만들어내고, 수치스러운 퀴어들이 자긍심을 고취하기 위한 퀴어 운동을 이끌었다고 볼 수 있다.

이외에도 퀴어 이론과 정동 이론의 만남은 성적 지향성에 기반한 정체성을 넘어서서 인구학적이거나 화학적이고 분자적인 수준에서 퀴어함을 둘러싼 정치적인 배치를 사유할 수 있게 했다. 약물과 의학을 통해 성 정정을 할 수 있는 신체와, 그러한 이분법적인 성 정정을 거부하거나 할 수 없는 신체 사이에는 변용하고 변용될 수 있는(정동하고 정동될 수 있는) 역량의 위계가 생긴다. 이러한 위계는 인종이나 장애를 지닌 신체와 교차시키면 더욱 정교해진다. 정동 이론은 성적 인간의 형태를 지닌 개인의 신체의 범주를 넘어서서, 약물이 작용하는 미시적 단계에서부터 전 지구적인 정동적 위계를 바라볼 수 있는 거시적 단계까지 페미니즘, 장애학, 퀴어 이론을 비판적으로 사유할 수 있도록 이끌어 줄 수 있다.

문학, 예술과 정동 연구

문학 예술은 흔히 개별 인물의 감정과 그 재현을 다루는 영역으로 여겨진다. 그러나 정동 연구는 연결성 자체에 주목하기에, 이러한 인식 자체를 근본적으로 질문하게 한다. 가령 등장인물 한 명, 독자 한 명과 같은 주체를 특정하지 않거나, 창작 행위가 지니는 사회적 역량을 고찰하는 다른 방식들을 고려하게 한다. 즉 느낌을 보다 공적이며 집단적인 차원으로 바라보고, 문학 예술 작품 또한 단지 정적인 재현물(work)이 아닌 역동적인 객체(object)로 여길 수 있게 해준다. 이러한 시각은 인간, 작가, 주체 중심적 사고를 경계하며 다양한 매체를 아우르는 비평을 가능하게 한다. 무엇이 재현되지 않았는지, 혹은 재현되지 못했는지를 다시 질문할 수도 있고, 무언가를 재현하기를 거부하는 형식 실험도 가능할 것이다. 이처럼 정동 연구는 벽을 문으로 만드는 동력을 제공한다는 점에서, 문학 예술 비평에 활용될 가능성은 무궁무진하다.

<젠더·어펙트연구소>의 활동과 『정동 연구 지도제작』

2018년에 설립된 동아대학교 <젠더·어펙트연구소>는 젠더 연구와 어펙트(정동, affect) 연구를 접목해 새로운 연구 분야와 방법론을 개척하는 것을 목표로 삼고 있다. 『정동 연구 지도제작』 역자들에 따르면 정동 연구는 이론적 토대에서 젠더 연구와 긴밀히 맞닿아 있다. 왜냐하면 두 연구는 모두 사회적 약자들의 연대, 공감, 관계성이라는 문제를 중심에 두기 때문이다.

이러한 관점에서 연구소는 정동을 하나의 보편적 경험으로 환원하기보다, 서로 다른 신체들이 맺는 다채로운 만남과 관계에 주목해 왔다. 다시 말해, 특정한 중심 이론으로 수렴되지 않는 다양한 정동의 양상을 탐구하고, 그 지도를 그려내는 것이 연구소의 중요한 과제였다.

연구소 활동 과정에서 역자들은 알리 라라가 오픈 액세스 학술지 『아떼네아 디히딸』 특집으로 기획한 “Mapping Affect Studies”에 실린 일련의 논문을 접하게 되었다. 이 글들은 정동 연구의 학문적 지평을 넓히는 데 그치지 않고, 정동이라는 개념이 현실의 사회적·정치적 실천에 어떻게 기여할 수 있을지를 모색하는 작업이기도 했다. 연구소는 이러한 문제의식에 공감하며, 연구소에서 진행한 ‘젠더·어펙트 연구회’ 세미나 멤버들과 함께 논문들을 검토하고 토론했다. 그 결실이 『정동 연구 지도제작』의 번역 출간으로 이어지게 되었다.

영어 중심의 지식 생산을 넘어 스페인어, 그리고 이번 한국어판까지 이제 『정동 연구 지도제작』은 세 개의 언어로 읽히게 되었다. 혹은 이 책의 엮은이 알리 라라의 표현을 빌리면 “이제 세 언어로 된 지도”가 존재하게 되었다. 이런 과정은 접근성을 넓히는 동시에 연구 생태를 다언어·탈식민 방향으로 이동시킨다. 한국의 <젠더·어펙트연구소>가 축적한 세미나·번역·공동연구의 성과는 이 지도에 현장성을 부여한다.

각 글의 내용 소개

정동 연구 지도제작 (알리 라라 | 권명아 옮김·해제)

알리 라라의 글은 정동 연구와 사회과학 및 인문과학의 다른 관련 분야들 간 교차 지점을 탐색하는 것이 왜 중요한지 간략히 소개하고 있다. 이러한 학문 분야들과의 차이를 교차하는 탐구를 위해서 필자는 이른바 정동적 전회가 함축하는 인식론적, 존재론적 전제와 방법론적인 도전, 그리고 그것이 함의하는 정치성에 대해 살펴본다. 그리고 또한 이 특집에서 두 분야 즉 정동 연구와 페미니즘, 정동 연구와 장애학의 교차적 탐색이 누락된 문제에 대해서도 관련된 정황을 함께 검토하였다.

정동과 노동 (기예르미나 알토몬테 | 이지행 옮김·해제)

이 글은 후기 자본주의에서 정동과 노동이 서로 얽혀 있는 방식에 주목하는 이론적 접근들을 검토한다. 특히 정동 노동, 재생산 노동, 감정 노동, 친밀 노동의 개념을 살펴보며, 각 모델이 어떤 지점을 조명하고 또 어떤 지점을 은폐하는지에 초점을 맞춘다. 다양한 형태의 정동 노동 간에 실질적인 차이가 존재함을 인식하면서도, 생산과 재생산의 경계, 공적 자아와 사적 자아의 경계가 재배치되고 있다는 점을 이들 모델의 공통된 핵심 주제로 강조한다. 노동 개념 안에 정동을 도입함으로써, 노동자의 동의, 소외, 착취를 둘러싼 전통적인 논쟁과 범주들을 학자들이 다루는 방식에도 변화가 생긴다. 노동과 정동에 대한 통찰이 교차하는 지점은, 동시대 노동의 변화 그리고 정동적 투자와 자본주의적 노동 수탈로부터의 해방을 지향하는 정치적 기획들 사이의 긴장과 정렬을 분석하는 데 유용한 이론적 도구를 제공한다.

정동과 인종 흑인성 (콜린 P. 애슐리, 미셸 빌리스 | 권두현 옮김·해제)

이 글은 정동과 인종에 대한 논의가 이미 흑인성과 반(反) 흑인성을 기반으로 형성되었으며, 따라서 정동 이론이 인종 문제를 다루고자 할 때, 선험적으로 제기해야 할 질문은 흑인 존재론이라는 점을 주장한다. 이를 위해 먼저 인종을 새로운 담론적 메커니즘을 통해 이론화하는 정동 이론의 다양한 작업들, 대인적·감정적 정동을 이론화하는 연구들, 그리고 인종, 정동, 어셈블리지를 생명정치적 관점에서 분석하는 연구들을 검토한다. 이어서, 정동을 역량으로 이해하는 들뢰즈적 유산을 심층적으로 탐구하면서, 아프로-비관주의와 흑인 낙관주의 — 즉, 흑인 존재론 — 이 인종화된 역량의 물질화, 가치, 생산에 대한 사유를 확장할 수 있는 생산적 토대를 제공한다고 주장한다. 특히, 흑인성의 정동적 역량을 중심으로 논의한다. 이 연구는 정동 이론이 더 이상 인종을 배제하거나 초월할 수 없으며, 보편적이면서도 은폐되거나 표지화된 포스트휴머니즘을 향한 시도 역시 이러한 한계를 넘어서야 함을 강조하는 중요한 방향성을 제시한다.

정동 이론과 문학·예술 : 재현 사이와 재현 너머 (산드라 모야노-아리자 | 윤조원 옮김·해제)

이 글은 정동 이론과 문학·예술이 교차하는 지도를 재현의 질문을 다시 검토함으로써 그리고자 한다. 정동 이론은 재현의 문제를 매개의 논쟁으로 전환하며 새로운 활기를 가져다준다. 이는 문학·예술 작품에 관해 두 가지 비평적 경향을 생산했다. 한편으로 학술 연구는 정동을 인지 과정의 과잉으로 간주하며 ‘재현 사이’에 머문다. 문학·예술 비평을 하거나 인식론적 패러다임을 정교화하고자 할 때, 정동이 어떻게 그러한 과정을 재현하는 데 영향을 끼치는지를 분석하고 확장하고자 하기 때문이다. 다른 한편 이론은 정동을 매개에서의 자율적 실체로 보고 ‘재현 너머’로 나아가기도 한다. 이때 정동은 인간의 인지를 정동할 뿐 아니라 그를 넘어서는 역량을 가진다. 이러한 관점은 정동을 역량을 지닌 새로운 실체로 여기기에 존재론적 질문을 중시하며, 개념을 따지기보다는 정동이 그 자체로 무엇이며 신체에 무엇을 하는가를 묻는다.

가라앉음, 퇴보성, 기계됨을 느끼기 : 퀴어 이론과 정동적 전회 (리우 웬 | 정다연 옮김·해제)

퀴어 이론과 정동적 전회의 만남은 세 가지 갈래의 정동적인 학문을 만들어 냈다. 퀴어 부정성, 퀴어 시간성, 그리고 기계적 몸으로서의 퀴어다. 이들은 특히 역사적 발전과 성 정체성에 대한 후기구조주의적 비판에 몰두했던 기존 담론과 결을 달리한다는 점에서 서로 뚜렷하게 구별되면서도 연결되어 있다. 각 갈래는 퀴어 이론과 정동 이론 양쪽에 각기 다른 분석적인 도전과 잠재성을 제시했다. 이 글은 이들을 각각 가라앉음을 느끼기, 퇴보성을 느끼기, 기계됨을 느끼기로 명명한다. 이 세 유형의 학문은 퀴어 몸이 정동되도록 하는 다양한 형식의 사회성과 강도의 수준을 묘사한다. 또한 문화적 과정을 더 깊게 이해하도록 하고, 시간적인 차원에서 인식론을 전환하며, 유럽-미국 중심적 경험에 공간적 특권을 부여하는 기존 관점에서 벗어나 성적 존재론을 확장함으로써,퀴어 이론에 세 가지 고유한 방식으로 기여한다.

정동, 인지 그리고 신경과학 (토니 D. 샘슨 | 이지행 옮김·해제)

21세기의 대다수 다른 학문 분야와 마찬가지로, 인문학 역시 뇌 과학의 발전에 큰 영향을 받았다. 개념적으로 이는 정신과 육체에 관한 데카르트적 구분이나, 정신분석학적으로 의식/무의식의 이원성을 고수하는 것과 같은 이전 세기의 주요 선입견 중 일부가 새로운 종류의 신경학적 관계, 즉 감소된 정신 기능과 지각 불가능한 비의식의 지배력 사이에 새롭게 확립된 관계로 대체되었음을 의미한다. 이 글에서는 신경학적 비의식이라는 이론적으로 논쟁적인 개념이 포스트인문학에서 서로 다르게 정향된 두 가지 갈래를 만들어냈다는 점을 제시한다. 이 논의는 한편으로 논쟁적인 비의식 개념을 재구성된 인지 이론의 틀 속에 통합하려는 시도들에, 또 한편으로는 정동 이론에 대한 신유물론 관점에서의 해석에 초점을 맞추고 있다.

엮은이

알리 라라 Ali Lara

멕시코에서 태어나 자란 비백인(라틴아메리카계) 남성이다. 그는 바르셀로나 자치대학교에서 사회심리학 박사학위를 받았으며, 뉴욕시립대학교(CUNY)에서 박사후 과정을 수행했다. 그의 연구는 정동 연구, 탈식민적 신체 이론, 특히 인종화 과정에 초점을 둔다. 주요 저서로 Digesting Reality가 있으며, Theory and Psychology, Subjectivity, Capacious, The Senses and Society 등 다수 학술지에 논문을 게재했다. 현재 멕시코 푸에블라 자치대학교에서 강의하고 있다.

글쓴이

알리 라라 Ali Lara

멕시코에서 태어나 자란 비백인(라틴아메리카계) 남성이다. 그는 바르셀로나 자치대학교에서 사회심리학 박사학위를 받았으며, 뉴욕시립대학교(CUNY)에서 박사후 과정을 수행했다. 그의 연구는 정동 연구, 탈식민적 신체 이론, 특히 인종화 과정에 초점을 둔다. 주요 저서로 Digesting Reality가 있으며, Theory and Psychology, Subjectivity, Capacious, The Senses and Society 등 다수 학술지에 논문을 게재했다. 현재 멕시코 푸에블라 자치대학교에서 강의하고 있다.

기예르미나 알토몬테 Guillermina Altomonte

뉴욕대 사회학과 조교수. 그녀의 연구는 문화적·물질적 힘이 어떻게 돌봄 시장을 형성하는지를 분석하는 데 초점을 맞추고 있다. American Sociological Review, Theory and Society, Social Science & Medicine 등의 학술지에 논문을 게재했으며, 2026년 프린스턴대학교 출판사에서 출간을 앞두고 있는 그녀의 첫 단행본 저서는, 노년기의 독립성이라는 이상이 미국의 정책, 의료 개입, 노인 돌봄 경험에 어떤 영향을 미치는지를 다루고 있다.

콜린 P. 애슐리 Colin P. Ashley

뉴욕시립대학교(CUNY) 시티 칼리지에서 사회학 교수로 재직 중이다. 미셸 빌리스와 함께 흑인성의 정동적 역량에 대한 공동연구를 해 왔으며, 이 외에도 정동과 주체성에 대한 연구를 해 왔다.

미셸 빌리스 Michelle Billies

뉴욕시립대학교(CUNY) 킹스보로 커뮤니티 칼리지의 부교수이자 정신건강과 인적서비스 학위과정의 디렉터이다. 그녀는 이곳에서 비판적 다문화 상담 과목을 가르친다. 빌리스는 교차성과 초국적 페미니즘 관점에서 인종 정의를 탐구한다. 구체적으로는 도시 인종 젠트리피케이션, ‘불심검문’ 치안 관행, 그리고 저소득·다인종·다민족의 레즈비언·게이·바이섹슈얼·트랜스젠더·젠더 비순응(LGBTQ/GNC) 집단이 공공 공간을 활용하는 방식을 기록·분석하며, 연대와 저항의 전략에 집중한다. 또한 콜린 P. 애슐리와의 공동 연구에서는 이윤과 통치를 위해 인구를 생성하고 관리하는 흑인성의 정동적 역량을 이론적으로 다룬다. 빌리스는 개인 클리닉을 운영하는 게슈탈트 심리치료사이며, 11세 자녀를 둔 부모이기도 하다.

산드라 모야노-아리자 Sandra Moyano-Ariza

바너드 칼리지의 여성, 젠더, 섹슈얼리티 연구학과의 임기제 조교수이자, 바너드 여성연구센터의 리서치 디렉터로 재직 중이다. 해당 센터에서 저널 The Scholar and Feminist Online의 편집을 맡고 있다. 그녀는 뉴욕시립대학교(CUNY) 대학원에서 영문학 박사학위를 받았다. 그녀의 연구는 철학과 디지털 기술의 교차점에 주목하며, 정동 이론, 비판적 뉴미디어 이론, 사변 철학, 신유물론, 페미니스트 존재론 등의 분야에 관심을 두고 있다. 특히 알고리즘 기반의 연애에서 나타나는 고도로 계산되고 가속화된 사랑과 친밀성의 경험, 그리고 이들의 문화적 재현을 주요하게 분석한다.

리우 웬 Liu Wen

대만 중앙연구원 민족학연구소의 부연구펠로우이다. 그녀의 연구는 정동 이론, 비판적 인종 연구, 퀴어 이론에 기반하여, 고조되는 지정학적 갈등 속에서 퀴어 운동, 환태평양 지정학, 시민적 안보 실천을 탐구한다. 그녀는 Feeling Asian American : Racial Flexibility between Assimilation and Oppression (2024)의 저자이며, 이 책은 미국 여성학회에서 1등 상을 수상했다.

토니 D. 샘슨 Tony D. Sampson

디지털 커뮤니케이션 분야의 선도적 연구자로, 현재 에식스 대학교의 에식스 비즈니스 스쿨 교수로 재직 중이다. 그의 연구와 강의는 디지털과 아날로그 세계에서의 감정적, 감각적, 정동적 경험을 탐구하는 두 개의 상호 연관된 흐름을 중심으로 이루어진다. 디지털 영역에서는 디지털 커뮤니케이션, 마케팅, 노동, 바이럴리티, 신경문화, 사용자 경험(UX) 등 다양한 주제에 관해 활발히 연구하고 출판해 왔다. 아날로그 영역에서는 감정 지리학 개념을 활용해 지역 커뮤니티 개발 및 행동주의 프로젝트에 적용하고 있다. 그의 연구는 사람들이 살아가고 경험하는 시공간적 환경이 어떻게 개인의 경험을 불러일으키고, 형성하며, 억압하는지를 분석한다. 이러한 시간과 공간의 정동적 관계는 경험이 어떻게 인식되고, 활용되며, 변화하는지를 결정짓는다. 이러한 분석을 통해 샘슨은 디지털 및 물리적 경험의 맥락에서 권력, 포용, 배제의 역학에 대한 비판적 이해를 제시한다. 주요 저작으로는 The Spam Book(Jussi Parikka와 공동 편집, 2009), Virality : Contagion Theory in the Age of Networks(2012), The Assemblage Brain : Sense Making in Neuroculture(2017), Affect and Social Media(2018), A Sleepwalker’s Guide to Social Media(2020), The Struggle for User Experience : Experiments in Birth, School, Work, Death(출간 예정)가 있다. 2014년부터 2022년까지 런던 동부에서 ‘Affect and Social Media’라는 연례 학술대회를 총 7회 주최했다.

옮긴이

권명아

동아대학교 한국어문학과 교수, <젠더·어펙트연구소> 소장. 대표 저작으로는 『역사적 파시즘 ― 제국의 판타지와 젠더정치』(2005), 『음란과 혁명 ― 풍기문란과 정념의 정치』(2013), 『무한히 정치적인 외로움 ― 한국사회의 정동을 묻다』(2012), 『여자떼 공포, 젠더 어펙트』(2019) 등이 있다. 출간 예정 저작으로는 『정동 연구 지도제작』(공동번역), 『역사적 파시즘 체제의 인종주의와 젠더정치 ― 젠더사로 보는 전시동원 체제』 등이 있다. 파시즘의 젠더 정치에 대한 연구에서 시작하여, 최근에는 정동 연구를 젠더 연구와 소수자 연구에 기반하여 변용한 젠더·어펙트 연구 방법론을 중심으로 연구에 집중하고 있다. 이를 확장하여 정동적 사회성과 국가의 정동화 과정에 대한 연구를 이어가고 있다. 특히 정착 중심의 거주성에 대해 비판적 연구를 이어가면서 대안적 거주성을 젠더·어펙트 연구에 기반하여 이론화하며 대안적 사례를 구축하는 작업을 이어가고 있다.

이지행

동아대학교 <젠더·어펙트연구소> 전임연구원. 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠지원사업 심사 전문가로도 활동하고 있다. 기술 변화에 따른 동시대 대중문화콘텐츠와 수용자 속성에 관심을 두고 연구를 진행해 오고 있으며, 최근 연구는 디지털 대중으로서의 팬덤의 정치성 그리고 대중문화에 재현된 포스트휴먼의 비인간으로서의 정체성과 정동경제적 측면에 초점을 맞추고 있다. 저서로는 『BTS와 아미컬처』(2019)와 『BTSとARMY わたしたちは連帯する』(2021), 『페미돌로지』(2022, 공저), 『한류 ― 문화자본과 문화내셔널리즘의 형성』(2023, 공저), 『젠더스피어의 정동지리』(2024, 산지니, 공저) 등이 있다. 주요 논문으로는 「아시아 이주민과 아포칼립틱 빌런 정동 ― <에브리씽 에브리웨어 올 앳 원스>(2022)를 중심으로」, 「포스트 시네마가 트라우마적 역사를 재현하는 방식 ― <존 오브 인터레스트>(2023)를 중심으로」, 「인공지능 정동에서 체현의 문제와 감정의 모빌리티 ― 영화 <그녀(Her)>를 중심으로」, 「팬덤 실천을 통한 초국적 기억정치에의 개입과 정동의 작동 ― ‘BTS 원폭 티셔츠 논란’을 중심으로」 등이 있다.

권두현

동아대학교 <젠더·어펙트연구소> 전임연구원이자 동아대학교 한국어문학과 초빙교수로 재직 중이다. 미디어와 한국 현대문학·문화의 관계에 주목하며, 특히 대중문화를 중심으로 테크놀로지와 어셈블리지의 문제를 탐구해 왔다. 최근에는 정동지리적 관점에서 인종화된 정동 체제를 비판적으로 분석하는 작업에 집중하고 있다. 「유머와 보디빌딩 ― 아시아 아메리칸 코미디의 정동경제」, 「렌더링과 에뮬레이팅의 생명정치와 정동 지리 ― ‘쿤타 킨테’에서 ‘빌 코스비’까지」, 「초국가적 몸짓산업과 ‘키네틱 애니매시’의 회절 ― 농구 코트 안팎의 몸들과 몸짓의 정동지리」 등의 논문을 발표했다. 공저로 『대안적 연결체의 테크놀로지』(2025), 『한국 문화 ― 대중문화 발달과 K콘텐츠』(2023), 『지속가능한 예술한류, 그 가능성을 말하다』(2022) 등이 있다.

윤조원

연세대학교 국어국문학과 박사과정에서 한국 현대문학을 공부하고 있다. 젠더, 섹슈얼리티, 돌봄과 정동의 관점에서 문학의 경계를 되물으며 문화 기획과 기록을 들여다보는 일에 관심이 있다. 석사학위 논문 「페미니스트의 돌봄-문화정치학 ― 무크지 『또 하나의 문화』를 중심으로」를 썼다. 해당 연구를 통해 코로나19 팬데믹 시기에 긴요한 의제로 재부상한 돌봄에 관한 역사적 실천을 조명하고자 했다. 이후에도 어린이와 청소년을 비롯한 소수자 존재와 재현의 문제에 마음을 기울이고 있다. 관련 소논문으로 「기후위기 ‘다르게 느끼기’ ― 어린이·청소년의 대안 정동에 관한 시론」이 있다. 앞으로도 다종다양한 몸을 듣는 법을 고민하며 연구를 계속해 나가고자 한다.

정다연

2025년 9월부터 프린스턴대학교 동아시아학과 박사과정 재학 예정이다. 서울대학교 비교문학 협동과정에서 논문 「<아가씨>와 에로틱 영화」로 석사 학위를 받았다. 1990년대 이후 한국에서의 섹슈얼리티와 미디어를 연구하고 있다. 공저로는 『비주류 선언』(2019)이 있고, 번역서로는 김준양의 『오타쿠/팬, 정체성 수행, 아니메 시청의 운동감각적 경험』(2024)이 있다.

책 속에서

장애학과 페미니즘 없이 정동 이론은 이론으로서의 역량을 가질 수 없다. 장애학과 페미니즘 없이 정동 이론은 아무것도 아니다! ― 우리의 한국어판 서문, 14

정동 이론의 방법은 무엇인가? 정동 연구에서는 경험적 데이터를 어떻게 모으고 또 이를 어떻게 분석하는가? 이 방법을 요령 있게 사용하는 지침서는 없는 것인가? 실망스러울지도 모르지만, 정동 연구에 그런 건 없다. ― 정동 연구 지도제작, 31

한국에서는 연구자들뿐 아니라 활동가들, 혹은 연구 활동가들도 정동 연구에 관심이 크다. 한국사회에서는 페미니즘, 젠더 연구, 퀴어 이론, 장애학, 비판적 인종 연구 등 소수자 연구가 학문 영역보다 정치적 활동의 영역에서 더 활성화되어 있기 때문이기도 하다. ― 옮긴이 해제 : 젠더·어펙트 연구 지도제작, 65~66

노동은 노동자 자신에게 정체성과 자아실현의 주요 원천이 된다(고 여겨진다). 일은 자아의 억제와 욕망의 억압을 요구하는 프로테스탄트적 윤리에서 “쾌락과 자본의 추구”를 결합한 “네가 사랑하는 일을 하라”는 서사로 전환되었다. 일을 어디에나 존재하게 만드는 새로운 미디어 기술의 도움으로, 특히 화이트칼라 노동자들은 그들의 노동과 “점점 더 친밀한 관계”를 맺고 있다. ― 정동과 노동, 82

팬들이 하는 자발적 번역, 투표, 소셜 미디어 트렌딩, 이벤트 기획은 인지도 상승이나 플랫폼 데이터 등을 통해 실제적인 산업적 가치를 생산해낸다. 팬의 감정과 관계성으로 만들어진 팬덤 노동은 자율적 실천이자 동시에 자본이 수탈하는 무급 정동 노동이라는 측면에 대해서 비판적 논의가 이루어지기도 한다. ― 옮긴이 해제 : 정동 노동의 양가성, 124

우리가 정동과 흑인성이라는 특정한 위치성에서 이 논의를 시작하려는 것은, 인종 형성에 대한 보다 넓은 질문을 모호하게 하거나 인종 연구 분야 전체를 간과하려는 시도가 아니다. 오히려, 우리는 흑인성과 역량에 대한 이러한 이해가, 정동과 인종의 관계 속에서 정동의 잠재력을 대표하는 개념으로 작동할 수 있다는 점을 확신하며 주장한다. ― 정동과 인종 흑인성, 135

왜 정동 이론에서 흑인성인가? 왜 다른 인종이 아니라 하필 흑인성인가? 이 질문의 답은 글 전체의 사유 속에 있다. 흑인성은 단지 피해의 상징이 아니라, 세계가 스스로를 은폐해 온 방식 — 감정의 구조, 존재의 위계, 인간성의 기준선 — 을 드러내는 인식론적 균열이자 존재론적 전환점이다. 정동이 삶과 죽음, 감정과 정치, 통제와 탈주를 가르는 힘의 구조를 묻는 이론이라면, 흑인성은 그 구조의 가장 강렬한 증후이자 잠재력이다. ― 옮긴이 해제 : 정동 개념의 전환과 흑인성의 이론화, 175

정동 이론은 재현의 위기를 매개에 대한 논의로 전환시킨다. 이를 통해 정동 이론은 사이를 단순한 반영으로 이해하는 데 문제를 제기할 뿐 아니라, 매개 자체의 본질 또한 문제화한다. ― 정동 이론과 문학·예술, 185

모야노의 지도를 한국에서의 정동과 문학·예술을 둘러싼 지형을 살피기 위한 또 다른 시작점으로 삼기 위해서는, 과잉과 역량이라는 정동의 양면적 위치를 따져 묻는 작업이 언제나 먼저 동반되어야 한다는 당부를 유념해야 할 것이다. 중요한 것은 각 정동의 자리를 기억하며 ‘매개’하는 일이다. ― 옮긴이 해제 : ‘매개’하는 지도 그리기, 239

퀴어 이론과 “정동적 전회”의 만남은, 특히 트라우마를 가진 특정한 성적인 주체로서의 게이나 레즈비언에 주목해 연구했던 기존의 논의에서 벗어나 서로 뚜렷하게 구별되면서도 연관된, 퀴어 부정성, 퀴어 시간성, 그리고 기계적 몸으로서의 퀴어라는 세 가지 갈래의 정동적인 학문을 만들어 냈다. ― 가라앉음, 퇴보성, 기계됨을 느끼기, 246~247

리우가 우리에게 보여주는 것은 단순히 어떤 퀴어 정동 연구가 그동안 축적되었는지가 아니다. 그는 퀴어 정동 연구가 무엇을 할 수 있는지, 어떻게 퀴어 이론과 정동 이론, 더 나아가 근대 이론을 지탱하는 전제들에 개입할 수 있는지, 그 역량을 드러내는 방식으로 글을 쓰고 있다. ― 옮긴이 해제 : 퀴어 이론과 정동 이론의 마주침이 생성한 세 갈래의 비판적 사유들, 286~287

실제로 비의식은 기술 시스템에서의 인간 인지의 불안정성에 대한 광범위한 우려 속에서 인문학의 정치적 요소로 깊숙이 자리 잡았다. 확실히 오늘날의 기술 자본주의는 그것이 시사하는 인지 정치 그리고 정동정치에 대해 고찰하지 않고서는 고려될 수 없다. ― 정동, 인지 그리고 신경과학, 305

21세기 인문학이 신경과학 및 뇌과학의 발전과 함께 점차 기존의 이론적 기반으로부터 이탈하고 있다는 것은 주지의 사실이다. 특히 최근 들어 인간의 사고, 감각, 행동이 의식적으로 통제되는 것이 아니라 대부분 의식과는 무관한 신경 과정에 의해 유도된다는 주장이 대두되면서, 오랜 시간 인문학의 기초를 형성해온 데카르트적 심신이원론이나 정신분석의 의식-무의식 이분법 등이 근본적인 도전에 직면하게 되었다. ― 옮긴이 해제 : 「정동, 인지 그리고 신경과학」을 읽기 위한 안내, 337~338

목차

우리의 한국어판 서문 (알리 라라 / 권명아 옮김) 6

정동 연구 지도제작 (알리 라라 / 권명아 옮김) 23

옮긴이 해제 : 젠더·어펙트 연구 지도제작 64

정동과 노동 (기예르미나 알토몬테 / 이지행 옮김) 79

옮긴이 해제 : 정동 노동의 양가성 — 자본과 자율의 이중운동 121

정동과 인종 흑인성 (콜린 P. 애슐리·미셸 빌리스 / 권두현 옮김) 133

옮긴이 해제 : 정동 개념의 전환과 흑인성의 이론화 — 정동적 역량, 인종적 위계, 그리고 느낌의 정치적 배치 166

정동 이론과 문학·예술 — 재현 사이와 재현 너머 (산드라 모야노-아리자 / 윤조원 옮김) 181

옮긴이 해제 : ‘매개’하는 지도 그리기 229

가라앉음, 퇴보성, 기계됨을 느끼기 — 퀴어 이론과 정동적 전회 (리우 웬 / 정다연 옮김) 243

옮긴이 해제 : 퀴어 이론과 정동 이론의 마주침이 생성한 세 갈래의 비판적 사유들 285

정동, 인지 그리고 신경과학 (토니 D. 샘슨 / 이지행 옮김) 303

옮긴이 해제 : 「정동, 인지 그리고 신경과학」을 읽기 위한 안내 337

엮은이·글쓴이·옮긴이 소개 348

인명 찾아보기 353

용어 찾아보기 359

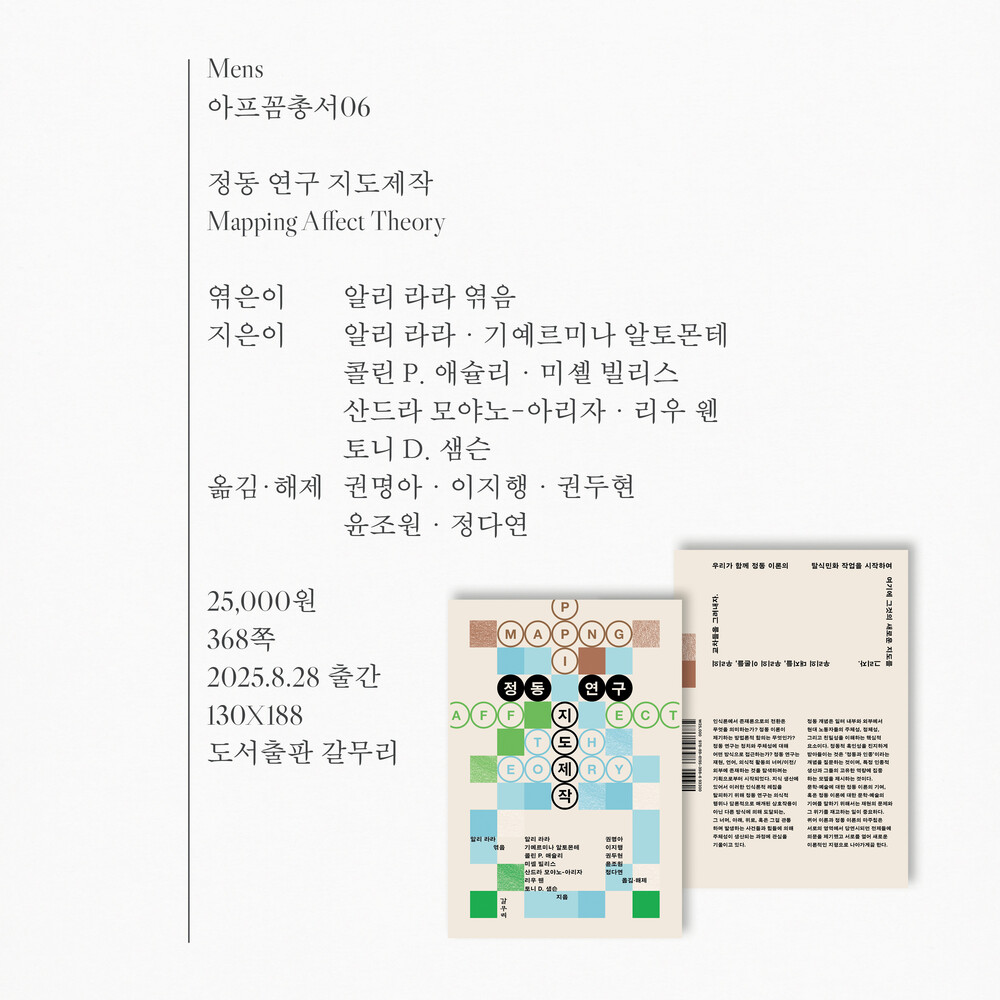

책 정보

2025.8.28 출간 l 사륙판 130×188mm, 무선제본 l aff-com총서06

정가 25,000원 | 쪽수 368쪽 | 무게 374g | ISBN 9788961953986 93300

도서분류 정동이론, 문화이론, 현대철학, 젠더 연구, 퀴어 이론, 인종/소수자 연구, 감정사회학, 신경인문학

북카드

구입처

미디어 기사

[새전북신문] 정동(affect)은 단순한 심리적 상태를 넘어서는 힘

[르몽드 디플로마티크] 10월의 <르몽드 디플로마티크> 추천도서

[대학지성 In&Out] 정동 개념은 어떻게 정치, 주체성, 노동, 인종, 젠더, 예술 등의 문제와 연관되는가